Il governo ci vuole ignoranti e fascisti… da scuola

Il governo ci vuole ignoranti e fascisti… da scuola

Le nuove indicazioni per la scuola dell'infanzia e primo ciclo di istruzione 2025 sono un tuffo nel l'indottrinamento del ventennio e un perfetto esempio di cultura utilizzata come strumento di controllo, un editto medievale autoritario e privo di ogni fondamento pedagogico e scientifico.

Le nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di Istruzione, pubblicate dal ministero dell’Istruzione l’11 Marzo 2025 sembrano riportarci indietro nel tempo, non solo a livello metodologico, ma anche in termini di visione del mondo. In un contesto già segnato da tensioni politiche e sociali, questi nuovi orientamenti appaiono come il frutto di un tentativo deliberato di riscrivere la storia, non tanto per farne un oggetto di studio rigoroso, ma per farne uno strumento al servizio di un’agenda ideologica ben precisa. Dietro l’apparente riforma delle pratiche educative, si cela un piano per rafforzare una visione eurocentrica e occidentalista, che non solo ignora il pluralismo culturale, ma lo disprezza apertamente. Sfogliando il documento ci accorgiamo di citazioni, come quella che afferma che “solo l’Occidente conosce la Storia”, che non sono frutto di un malinteso, ma la dichiarazione di una volontà chiara di ridurre la ricchezza del sapere storico a una narrazione univoca, che possa alimentare un orgoglio nazionale pericoloso e, in ultima analisi, svuotare la scuola di quel valore democratico e inclusivo che dovrebbe caratterizzarla.

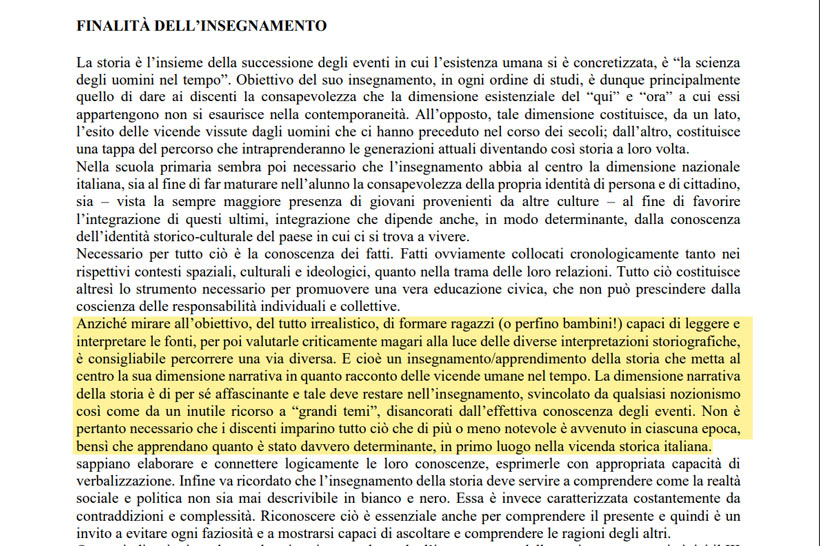

Ma la questione non si limita solo alla retorica o alla manipolazione dei contenuti storici. Queste Indicazioni si fanno portatrici di un disegno che calpesta il lavoro quotidiano degli insegnanti, dei pedagogisti e degli storici, escludendo chi da anni si occupa della formazione dei cittadini del futuro. Errori storici, incongruenze metodologiche e una visione autoritaria della didattica si intrecciano in un documento che, anziché stimolare il pensiero critico e la riflessione, sembra ridurre la storia a un inutile sequenza di date e personaggi da memorizzare. È un approccio che risveglia preoccupazioni più profonde, perché una scuola che non insegna a pensare, ma solo a ripetere, è una scuola che prepara al conformismo e alla sottomissione, non alla libertà.

In questo contesto, non è più solo una questione di contenuti didattici, ma di scelte politiche ed educative che influenzeranno le generazioni a venire. È inaccettabile che in un momento così delicato per l’Italia, le nuove linee guida non solo ignorino l’esperienza accumulata negli anni, ma minaccino anche di compromettere la qualità della formazione scolastica. Questa è la vera emergenza. E il rischio non è solo quello di veder tornare in auge un’educazione rigida e dogmatica, ma di assistere al progressivo indebolimento del nostro sistema scolastico, in favore di un’istruzione che non prepara i giovani ad affrontare la complessità del mondo contemporaneo, ma li costringe a vivere in un passato idealizzato e semplificato.

Insegnamento della storia

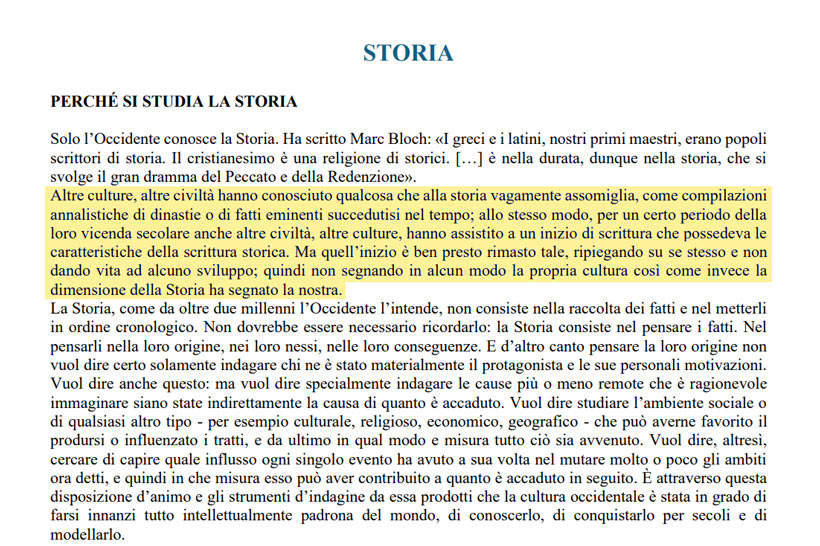

«Solo l'Occidente conosce la Storia». Così scriveva Marc Bloch: «I greci e i latini, nostri primi maestri, erano popoli scrittori di storia. Il cristianesimo è una religione di storici. […] È nella durata, dunque nella storia, che si svolge il gran dramma del Peccato e della Redenzione».

«Altre culture e civiltà hanno conosciuto qualcosa che alla storia vagamente assomiglia – compilazioni annalistiche di dinastie o di fatti eminenti succedutisi nel tempo – così come, per un certo periodo della loro vicenda secolare, hanno assistito a un inizio di scrittura che possedeva caratteristiche storiche. Ma quell'inizio è ben presto rimasto tale, ripiegando su se stesso, senza dare vita ad alcuno sviluppo. Non ha quindi segnato in modo significativo la propria cultura, come invece la dimensione della Storia ha fatto con la nostra.»

Nel 2025, leggere qualcosa del genere ci lascia sbalorditi; sembra di tornare indietro nel tempo. È inaccettabile questa enorme mancanza di rispetto e di riconoscimento dell'identità e delle multiculturalità presenti nel mondo. Quell'esordio, "solo l'Occidente conosce la storia", è forse stato frainteso? È possibile che l'uso della citazione di Bloch sia stato mal interpretato?

In un periodo critico per l’Italia, segnato da un governo che ha adottato misure e approvato leggi contrarie alla Costituzione, che richiamano un periodo oscuro come il fascismo, non sorprende che le nuove direttive sulla scuola si orientino in una direzione inquietante.

Lo storico Salimbenti ha affermato: «L'obiettivo che oggi si pone alla ricerca storica e all'insegnamento della storia non è quello di fornire materiali e documenti per l'educazione del buon governante, del devoto fedele, di una religione, dell'ardente patriota o del convinto militante politico». Scopi, tutti questi, legati a una concezione finalistica e teleologica della storia, che deve necessariamente dimostrare qualcosa. Ciò che queste nuove indicazioni cercano di dimostrare è la grandezza dell'Italia e la superiorità dell'Occidente, alimentando un pericoloso orgoglio patriottico.

Incongruenze e anacronismi: le critiche agli aspetti storiografici

Oltre alla strumentalizzazione dei concetti e a un’imposizione ideologica, emergono incongruenze gravi nei contenuti storici. Tra chi ha evidenziato questi errori vi è il professor Brusa, che ha fatto parte della Commissione Brocca, della Commissione De Mauro e delle due commissioni del 2007 e del 2012 delle precedenti indicazioni.

Brusa, ad esempio, critica la pagina 73 delle nuove indicazioni, dove si afferma che «L'unificazione del mondo mediterraneo sotto Alessandro Magno» sarebbe una delle conoscenze da acquisire nel IV anno: «Non è possibile leggere anche in una bozza che il Mediterraneo sia stato unificato sotto Alessandro Magno. Forse è stato un errore, ma qualcuno doveva correggerlo».

Altri punti contestati si trovano a pagina 75, tra cui: Carlo Magno, la fine del regno longobardo, il feudalesimo, l'Italia motore del cambiamento, le Repubbliche marinare, Tre Italie, Umanesimo e Rinascimento, le scoperte geografiche, la nuova scienza, l'Illuminismo, la rivoluzione industriale.

Brusa osserva: «Da medievista, non si può tollerare che il feudalesimo venga collocato dopo Carlo Magno, quando cinquant'anni di studi dimostrano che il feudalesimo non ha nulla a che vedere con Carlo Magno. Semmai è successivo. E poi si legge che i primi unificatori dell'Italia sarebbero stati i Longobardi… Ma davvero? La storiografia che sostiene tali affermazioni si trova solo in fonti prive di rigore scientifico. Mi si trovi uno storico serio che le sostenga. E le famose 'quattro repubbliche marinare'? Possibile che si continui a citarle così, quando non erano né repubbliche né davvero quattro? Tutto ciò è inaccettabile».

L'arroganza disciplinare contro la didattica della storia

Altra questione sconcertante riguarda il disprezzo per la pedagogia e la didattica. Giovanni Belardelli ha scritto: «I programmi di storia sottratti ai pedagogisti e restituiti agli storici». Un titolo provocatorio, intriso di arroganza. Come se la scuola potesse essere “salvata” solo escludendo chi se ne occupa ogni giorno sul campo.

Ma conoscere la storia non è sufficiente per insegnarla. È necessario possedere strumenti adeguati per trasmetterla. Gli esperti hanno il dovere etico di chiedersi: a cosa serve per i cittadini italiani conoscere la storia? In che modo può aiutarli a vivere nel mondo contemporaneo? E come possono sostenere i docenti in questo compito enorme?

Con quale diritto la nuova commissione ignora la Società di Didattica della Storia e le società internazionali che ne fanno parte? Esse meritano rispetto, tanto quanto le altre branche della storiografia: dalla storia economica alla paleografia. La didattica della storia si occupa di come e cosa insegnare, ponendosi domande essenziali: quali contenuti trasmettere? Come? Perché?

Infine, una vera perla: nei suggerimenti metodologici si legge che è importante «imparare a memoria fatti, date e personaggi – anche attraverso opportuni lavori di gruppo».

Imparare i fatti non significa nulla, se li si ripete meccanicamente. È evidente il timore verso la libertà, il pensiero critico, l'autonomia. Si teme che i ragazzi possano sviluppare un pensiero indipendente. Allora si esercita il controllo. Questo è tipico dei regimi autoritari: la paura dell’alterità si traduce in prescrizione e imposizione.

Ma non è tutto negativo. Se è vero che questo governo vuole lasciare la propria impronta politica nella scuola, ha anche prodotto un piccolo miracolo: tutte le associazioni storiche si sono ritrovate d’accordo nel respingere il documento, giudicandolo privo di validità scientifica e metodologica.

La questione del corsivo e le vere priorità educative

L’affermazione della sottosegretaria Frassinetti — secondo cui molti studenti arriverebbero al liceo senza saper scrivere in corsivo — solleva interrogativi ben più ampi sulle vere priorità dell’educazione.

Il professor Dario Ianes è netto:

“L’idea che queste nuove Indicazioni siano pensate per colmare i divari nelle prestazioni non è credibile. Sono talmente ideologiche da risultare prive di qualsiasi fondamento scientifico o metodologico. Su quali dati si basa, ad esempio, l’imposizione di un certo modo di insegnare la storia? Non esiste alcuna evidenza.”

Il corsivo, in sé, è solo una questione formale. Ciò che conta è ben altro: lo sviluppo del pensiero critico, della capacità argomentativa, della comprensione profonda.

“Posso anche impiegare tutta la mia energia per imparare il corsivo — prosegue Ianes — ma se questo avviene a scapito della mia capacità di pensiero, che senso ha?”

Scrivere in corsivo non rende migliori. Ianes ricorda: “I gerarchi nazisti scrivevano in corsivo perfetto, ma ciò non li ha resi più umani. Al contrario, i bambini che oggi usano il corsivo per insultare i compagni online sono la prova che la forma non determina il contenuto.”

Il punto è che l’educazione non può ridursi a una questione calligrafica. Essa deve puntare alla crescita complessiva della persona.

Educazione emotiva e affettiva

Un nodo critico centrale evidenziato dal professor Dario Ianes riguarda il corpo degli alunni: la loro sessualità, affettività, relazioni e benessere. Nonostante le nuove Indicazioni siano rivolte a studenti fino alla terza media, l’educazione sessuale e affettiva è completamente assente, pur rappresentando oggi una priorità educativa fondamentale.

“Questa omissione è particolarmente grave – sottolinea Ianes – in una società dove assistiamo quotidianamente a episodi di violenza sulle donne e online, a fenomeni di bullismo. Si preferisce sostenere che lo studio della grammatica e l’analisi grammaticale possano trasmettere un senso della regola che induca a comportarsi correttamente.”

Una visione riduttiva e pericolosa, che evita di affrontare direttamente i bisogni educativi contemporanei.

Significativo, inoltre, che nella sezione dedicata alla figura del docente, definito «professionista e maestro», si utilizzi esclusivamente il maschile. Un dettaglio tutt’altro che secondario, se si considera che nel sistema scolastico italiano la stragrande maggioranza degli insegnanti è costituita da donne.

A questo si aggiunge la recente circolare del Ministero che vieta l’uso dell’asterisco e dello schwa nei contesti scolastici, nonostante si tratti di strumenti linguistici oggi diffusi, soprattutto in ambito informale, per promuovere una maggiore inclusività di genere.

In un mondo ancora dominato da una cultura eteropatriarcale, in cui ogni giorno leggiamo notizie su femminicidi e violenze, è urgente continuare a lottare per l’inclusione, il rispetto e la valorizzazione di ogni soggettività. Il silenzio su questi temi è il segno di un declino umano che avanza, giorno dopo giorno.

La valutazione

Le nuove Indicazioni Nazionali propongono una visione della valutazione che appare, almeno in apparenza, innovativa. Ma in realtà, si rivela ambigua e contraddittoria. Come osserva il professor Cristiano Corsini, ridurre la valutazione a un semplice “atto di valorizzazione dello studente” significa svuotarla della sua funzione regolativa e processuale.

Il rischio concreto è quello di trasformarla in uno strumento premiale o punitivo, anziché in un dispositivo capace di orientare l’insegnamento e sostenere realmente l’apprendimento.

La bozza ignora un punto cardine della pedagogia contemporanea: la valutazione non serve solo a misurare, ma a comprendere, a interrogare la didattica, a migliorarla. Eppure, nel documento manca ogni riferimento esplicito a questo ruolo trasformativo dell’insegnante.

L’autovalutazione degli studenti, riconosciuta da anni nella normativa italiana, è trattata come un’aggiunta secondaria, quando invece dovrebbe rappresentare uno dei pilastri del processo educativo. È una rimozione grave, in contrasto con tutta la ricerca pedagogica recente e con l’idea stessa di scuola partecipata e democratica.

In assenza di una chiara visione d’insieme, la valutazione rischia di diventare un meccanismo di selezione e controllo che perpetua le disuguaglianze. E così la scuola si allontana dalla sua missione inclusiva ed emancipante.

Più che una revisione del documento, sembra necessaria una riscrittura radicale, che parta da una visione autenticamente democratica dell’educazione. Perché valutare significa scegliere: non solo cosa vedere, ma anche cosa ignorare. E, in definitiva, chi includere e chi lasciare indietro.

La grande regressione: dal paradigma inclusivo a quello autoritario

Al termine di questa disamina critica delle nuove Indicazioni per il Primo Ciclo 2025, non possiamo esimerci dal rilevare come esse rappresentino, di fatto, un tentativo di riscrittura forzata della storia pedagogica italiana. Un documento di 150 pagine che non si limita a rimuovere, ma tenta di annullare l'intero processo evolutivo dell’educazione degli ultimi ottant’anni, calpestando la complessità della società contemporanea e l’esperienza viva maturata da generazioni di insegnanti, dirigenti, educatori.

Ciò che allarma non è solo il contenuto, ma anche – e forse soprattutto – la forma con cui si è giunti a produrlo. Le precedenti Indicazioni (2007, 2012, 2018) erano il frutto di un lavoro corale, costruito con pazienza attraverso anni di confronto con il mondo della scuola. Oggi, invece, ci troviamo davanti a un testo elaborato in modo verticistico, dove 120 colloqui con 100 professionisti – selezionati chissà come – hanno sostituito il confronto democratico con chi vive quotidianamente le sfide dell’educazione. La consultazione, se così vogliamo chiamarla, è stata una farsa: un sondaggio binario senza spazi di dissenso o proposta, utile solo a simulare partecipazione. Un processo che svuota le scuole del loro ruolo e riduce il dialogo educativo a un monologo autoritario.

Non siamo di fronte a delle “indicazioni”, ma a un editto che impone una visione unica, rigida, autoreferenziale. E i problemi non si fermano alla forma. Il contenuto è spesso oscuro, contraddittorio, eccessivamente verboso, con testi che sembrano scritti più per confondere che per orientare. Ma il vero vulnus è l'assenza di una base solida: vengono ignorati decenni di ricerca e riflessione pedagogica, come se l’educazione fosse materia di improvvisazione ideologica anziché campo di studio serio e rigoroso.

Siamo davanti a un cambio di paradigma che sa di regressione. Valori come collaborazione, inclusione, ascolto, che avevano guidato le Indicazioni precedenti, vengono messi da parte. Al loro posto avanza una visione anacronistica del bambino, della scuola e dello Stato, che ignora le sfide del presente e si rifugia in una narrazione paternalistica e sterile. Le nuove Indicazioni non rappresentano soltanto un insieme di obiettivi e contenuti per la scuola: sono un manifesto ideologico. Un progetto che, dietro il linguaggio della competenza e del merito, cela una visione autoritaria e regressiva dell’istruzione. Una scuola che torna a essere un luogo di trasmissione unidirezionale, dove la complessità viene semplificata, il pensiero critico scoraggiato e il pluralismo culturale sistematicamente ignorato.

Queste nuove Indicazioni sembrano più il frutto di riunioni in salotti ovattati che di un reale contatto con le aule scolastiche. Con sorprendente arroganza, bollano come “inutili” le Indicazioni precedenti, rimpiazzandole con un testo che in alcuni passaggi sfiora il paradosso, recuperando – e manipolando – pezzi del passato per sostenere tesi diametralmente opposte. Il plagio strumentale di brani del 2012, ripuliti dai contenuti "scomodi", è una pratica non solo scor

retta, ma intellettualmente disonesta. Il documento si propone come salvezza della cultura italiana, proclamando di mettere al centro persona, scuola e famiglia. Ma lo fa con una retorica che puzza di propaganda, intrisa di una visione eurocentrica e occidentocentrica che esclude, piuttosto che includere. È un approccio che divide, semplifica, impone.

Una scuola per pensare: una battaglia culturale da vincere insieme

Tornando alla retorica polemica e politica secondo cui "la scuola è un disastro", ci chiediamo: da cosa nasce realmente questo disastro? È forse causato dagli insegnanti che lavorano in laboratorio? I dati disponibili raccontano un'altra storia. L'indagine "Destroy", basata su migliaia di questionari rivolti a docenti e studenti in tutta Europa, mostra che la maggior parte degli insegnanti usa il manuale e fa lezione frontale. Se dunque c'è un disastro, non si può attribuire alle minoranze che sperimentano con i laboratori, ma semmai alla prassi dominante. Altre ricerche, seppur più limitate, confermano lo stesso dato. Nel liceo classico, il 99% degli insegnanti utilizza regolarmente la lezione frontale; nella scuola primaria il dato sfiora il 90%. Ma chi insegna loro a farlo? L'università. Dobbiamo forse partire da qui, investendo davvero nella formazione dei docenti?

Eppure, proprio in questa fase storica così fragile e polarizzata, la scuola dovrebbe fare esattamente l’opposto: insegnare a pensare, a dubitare, a convivere con l’ambiguità e con la diversità. A costruire insieme una memoria plurale, aperta, capace di interrogare il presente. Non è un caso se questo documento ha messo d’accordo storici, pedagogisti e docenti: il rifiuto unanime da parte delle associazioni storiche e non solo, accompagnato da critiche documentate e approfondite, rappresenta un segnale importante. Forse, nel tentativo di restaurare una scuola del passato, questo governo ha acceso una nuova consapevolezza collettiva.

Sta a noi ora coltivarla, difenderla e farla crescere. Perché l’educazione è un atto politico, e la scuola – oggi più che mai – un campo di battaglia culturale. E mentre si riscrivono a tavolino le linee guida dell’istruzione, i governi continuano a stornare fondi pubblici verso il settore bellico, lasciando che scuola e sanità – pilastri di qualsiasi società civile – marciscano nell’abbandono. Questa è la vera emergenza. Questo è il vero scandalo. Tutto il resto è fumo ideologico che serve a distogliere l’attenzione. E in un Paese che dimentica i suoi educatori per investire nei suoi arsenali, non c’è Indicazione che tenga: c’è solo una deriva, lenta e pericolosa, che dobbiamo avere il coraggio di denunciare. Ora.