Sono solo algoritmi?

Sono solo algoritmi?

Un mese fa la scoperta di gruppi Facebook, Telegram e siti web in cui venivano posti in essere atti riconducibili al reato di diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, realizzati senza il consenso delle persone rappresentate, aveva nuovamente messo in luce la rilevante violenza di genere esercitata sulle piattaforme digitali

La cosiddetta condivisione non consensuale di materiale intimo (Non-Consensual Intimate Image, NCII) costituisce una forma specifica di violenza digitale, caratterizzata dalla violazione della sfera privata e dell’autodeterminazione sessuale della vittima. Questo fenomeno si inserisce all’interno di una più ampia riflessione sulla trasposizione e trasformazione delle dinamiche di potere e violenza nei contesti virtuali. Comprendere la natura e la portata di tali pratiche significa riconoscere che anche gli spazi digitali — lungi dall’essere neutrali o semplici strumenti di comunicazione — si configurano sempre più come luoghi in cui si manifestano nuove forme di aggressione, sia verbale che visive nei confronti del genere femminile e delle altre identità di genere.

Internet, in questo scenario, non si limita a offrire nuove modalità di perpetrazione della violenza, ma si configura come un ambiente virtuale senza confini fisici, fortemente centralizzato e dominato da un numero ristretto di grandi piattaforme digitali — spesso veri e propri monopoli — come Facebook, Telegram o Google. È proprio all’interno di questi ambienti che si concentrano gran parte delle pratiche abusive, rese più pervasive dalla struttura stessa dei social network e dall’efficacia degli strumenti di diffusione rapida e capillare.

Analizzare la struttura delle piattaforme digitali ci pone dinanzi la fattualità che, a definire le modalità di interazione degli utenti sono senza alcun dubbio degli algoritmi, ma che questi sono pur sempre, un riflesso di valori, ideologie e visioni del mondo dei loro sviluppatori e delle aziende che la gestiscono. Gli algoritmi, infatti, contribuiscono alla costruzione di immaginari sociali e, quindi, alla normalizzazione di determinate pratiche, tra cui la violenza di genere e la misoginia, che tendono a essere amplificate nell’ambito di alcuni spazi virtuali.

UOMINI, OMOSOCIALITÀ E PERFORMANCE DELLA MASCOLINITÀ

La ricerca sottolinea anche che il materiale non consensuale pubblicato online diventa oggetto di valutazione e giudizio, attraverso pratiche di classificazione e commento. Inoltre, l’uso del tagging contribuisce alla creazione di una "folksonomia della misoginia", rinforzando ulteriormente l’oggettivazione della donna. L’esistenza di questi comportamenti dimostra come le molestie sessuali continuino a essere uno strumento per eseguire la mascolinità.

Le pratiche di guardare le ragazze e le molestie ritualizzate, benché spesso minimizzate come gioco o goliardia, agiscono in realtà come meccanismi attraverso cui si definiscono le interazioni tra uomini: le mascolinità egemoniche vengono messe in scena e le disuguaglianze di potere vengono perpetuate. Precedenti studi hanno anche dimostrato che i legami omosociali, la solidarietà e la competizione tra uomini sono spesso legati all’esecuzione di comportamenti violenti verso le donne. Fenomeni simili si riscontrano anche in contesti digitali, come nei forum online, dove gli utenti partecipano attivamente a battute e discussioni legate alla performance della mascolinità. È quindi fondamentale approfondire le pratiche di costruzione della mascolinità attraverso tecnologie mediate, per comprendere come l'NCII si intrecci con le performance della mascolinità. A tal fine, è importante esaminare il ruolo dei gruppi di chat su Telegram, che fungono da ambienti omosociali prevalentemente maschili, nella realizzazione di tali dinamiche.

Ciò si concretizza nella creazione di forme, gruppi, canali dedicati alla diffusione di teorie patriarcali che giustificano il controllo, la sottomissione e la violenza sulle donne. Spazi virtuali in cui il consenso delle donne viene presentato come negoziabile o assente, determinando una mentalità che porta a normalizzare la condivisione non consensuale di materiale intimo come una forma di diritto maschile.

Il sistema capitalistico che sostiene le piattaforme è strettamente legato alla perpetuazione di dinamiche violente e oppressive, in quanto la violenza digitale genera traffico e, quindi, profitto. Le piattaforme non hanno alcun interesse a regolamentarsi in modo efficace, poiché la violenza online – che include il linguaggio d'odio, la diffusione di contenuti non consensuali e le pratiche misogine – costituisce una fonte significativa di dati e un motore per l’engagement degli utenti. L’algoritmo, dunque, diventa un potente strumento di manipolazione, in grado di promuovere contenuti che attraggono l’attenzione e che alimentano le dinamiche predatorie.

CATEGORIZZAZIONE E OGGETTIVAZIONE DEL SOGGETTO FEMMINILE

L’NCII per mezzo di gruppi Telegram, ci pone dinanzi anche ad una categorizzazione e oggettivazione del corpo femminile: non solo i soggetti femminili diventano oggetto di controllo attraverso commenti denigratori, ma sono anche oggettivati per mezzo di una pratica dettagliata di classificazione in base a diverse categorie come il tipo e la forma del corpo, l'età e il paese o la città di origine. Quando chiedono la condivisione delle immagini, i partecipanti aggiungono qualità specifiche e prerequisiti sul tipo di materiale (ad esempio, video amatoriali, foto hackerate, video di stupro) e sul tipo di ragazze che vorrebbero vedere (ad esempio, grandi seni, minorenni).

Le pratiche di categorizzazione e oggettivazione sono evidenti anche nell'analisi dei bot. Questi ultimi vengono utilizzati per raccogliere, classificare e archiviare contenuti intimi, ma anche come mezzo per recuperare nuovo materiale che viene poi ricondiviso tra gruppi e canali chiusi. In questo senso, rispondono e alimentano contemporaneamente la necessità di una classificazione dei contenuti e l'oggettivazione delle donne. Con un solo clic, il bot visualizza le foto intime di una ragazza con tutti i dettagli disponibili su di lei.

I processi di categorizzazione sono portati all'estremo attraverso la creazione di una serie di archivi noti come "La Bibbia". La Bibbia è un archivio digitale italiano utilizzato per raccogliere centinaia di immagini e video intimi non consensuali organizzati in diverse cartelle. All'interno di questo archivio, le donne sono ancora una volta classificate e raggruppate in cartelle specifiche. In particolare, attraverso i processi di classificazione e oggettivazione, le donne diventano materie prime e oggetti di consumo disponibili per soddisfare i desideri eterosessuali degli uomini.

Quello che dunque emerge dall’analisi di questa tipologia violenza di genere è che può essere interpretata come una pratica di gruppo di denigrazione, umiliazione e derisione in un ambiente omosociale maschile. Inoltre, l'analisi della Bibbia consente di comprendere non solo la rilevanza attribuita a tale archivio, ma anche la sua persistenza nel tempo e la sua natura multipiattaforma. Infatti, dopo che i creatori della Bibbia sono stati arrestati, l'archivio è stato pubblicamente vietato. Tuttavia, durante il periodo di questa ricerca, l'archivio era ancora ospitato da diversi fornitori (come MegaSync e Dropbox) e poteva essere scaricato liberamente da chiunque avesse accesso al link. Nei gruppi analizzati, gli utenti spesso chiedevano dove potevano trovare il link per accedere a The Bible o dichiaravano la loro volontà di creare un nuovo repository da zero. Significativamente, i modi in cui gli utenti inquadrano tali archivi e li nominano (ad esempio, La Bibbia, Il Vangelo), sembrano suggerire la percezione di questi archivi come qualcosa che deve essere protetto, adorato e trasmesso ad altri

REGOLAMENTAZIONE E RESPONSABILITÀ

La crescente diffusione di pratiche violente all'interno delle piattaforme digitali richiede una regolamentazione urgente e strutturata degli spazi online. Non basta più invocare la chiusura di singoli gruppi o canali – la self-regulation delle piattaforme è evidentemente inadeguata. Le piattaforme sono business che operano per massimizzare il profitto, e la violenza online costituisce un elemento che alimenta l’engagement e la visibilità, contribuendo ad aumentare il traffico e il valore economico dei dati.

In questa nostra società essere un uomo deve necessariamente significare anche assumersi delle responsabilità, a prescindere se si faccia o meno parte dei migliaia che ogni giorno oggettificano e distruggono tutto ciò che ritengono sia un loro diritto attribuito.

Agire all’interno del vostro gruppo sociale significa anche proporre cambiamenti nei modi di vivere e di costruire il modo di essere uomini, sia in rapporti omosociali, sia in confronto con il genere femminile e delle altre identità. Significa dunque innescare processi di socializzazione che si interroghino sui concerti di potere, privilegio e rifiuto.

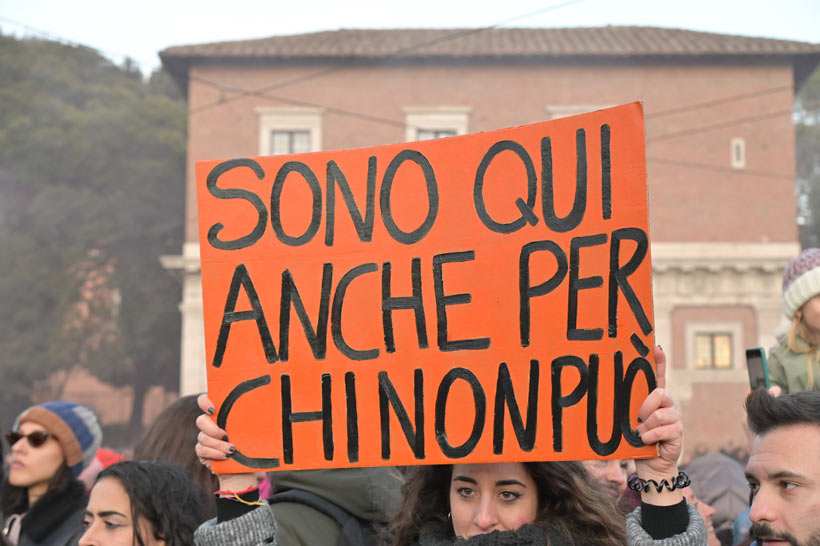

Siamo più di semplice corpo da (credere) di possedere.

In questa nostra società, poter prendere decisioni politiche deve necessariamente significare riconoscere l’urgenza di inserire programmi di educazione sessuo-affettiva e digitale nelle scuole, essenziali per distruggere dinamiche di mascolinità egemonica e realizzare una cittadinanza informata e consapevole. Fare questa politica, significa anche capire che se le piattaforme sono così legate ai valori soggettivi, non è più possibile lasciare la tutela dei diritti umani su Internet alla self-regulation: il percorso verso la tutela della privacy e dell’intimità deve essere iniziato.

Siamo più di semplice corpo da mercificare.

IL REATO

Molte persone che affollano le chat in cui avviene lo scambio non consensuale non sanno che stanno commettendo un reato e non hanno idea delle pesanti sanzioni a esso correlate. L’art. 612-ter c.p. punisce ogni tipo di condivisione (l’invio, la consegna, la cessione, la pubblicazione, la diffusione) di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate. In buona sostanza, è punita la divulgazione, in qualsiasi modo avvenga, di foto o video a contenuto sessuale, creati con il consenso della vittima la quale, però, voleva rimanessero privati. La pena per chi diffonde questo materiale va da un minimo di uno a un massimo di sei anni di reclusione e da un minimo di 5.000 a un massimo di 15.000 euro di multa. E’ che è prevista la stessa identica pena per tutte le persone facenti parte della catena e che ricondividono il materiale.

COME TUTELARSI:

cosa fare se le tue foto stanno circolando

Cerca supporto di una persona fidata, di un Centro Antiviolenza vicino o di associazioni che si occupano di fornire assistenza alle vittime di violenza di genere della rete D.i.Re (1522 è il numero nazionale, gratuito e attivo 24h).

Fai screenshot delle pagine, degli URL, dei gruppi e conserva le prove con data e ora per eventuali denunce.

Puoi denunciare tramite l’art. 612-ter la diffusione non consensuale delle tue immagini tramite denuncia alla polizia postale o querela presso i carabinieri.

Chiedi aiuto a servizi gratuiti come StopNCII.org o Permesso Negato che aiutano a bloccare la diffusione di immagini intime anche in Italia.